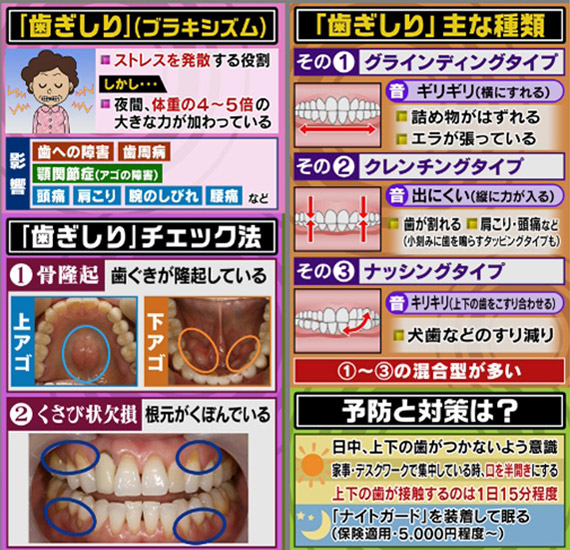

「顎関節症/食いしばり/

歯ぎしり」でお悩みの皆さん

- 原因不明の

「頭痛」「肩こり」に悩んでいる - 知らないうちに

「歯の一部が欠けた、折れた」 - 朝起きると、

「顎がひどく疲れている」 - 「歯ぎしり」を

指摘されたことがある - 口を開くと「顎から音」がする

- 「知覚過敏」の症状がある

- 口が「大きく開かなくて」

困っている

大阪読売 TV・ミヤネ屋にて

当医院が紹介されました

〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地1丁目4−20 桜橋IMビル 4F

0120-40-5535

06-6344-5535

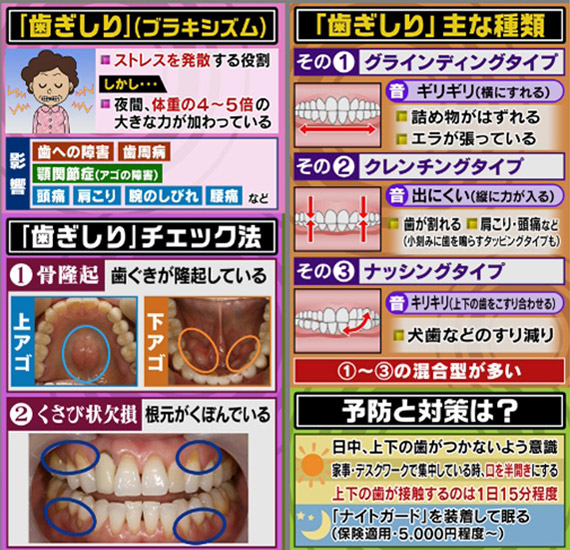

当院の院長Dr.川里は、日本顎咬合学会「認定医」の資格を有しています。この資格を持っているということは、「噛み合わせ」に関する深い知識と経験を持っているということになります。

顎関節症、食いしばりや歯ぎしりは「噛み合わせ」の不良から発症するとされていますので、「噛み合わせ」に関するプロフェッショナルであるDr.川里にお任せいただければと思います。

日本顎咬合学会認定について詳しくはこちら

また当院の強みとして、Dr.川里は日本における「咬合治療」の大家であるDr.本多に直接師事していることが挙げられます。

数々の難症例について対応し、改善した実績も多数あります。

セミナー/講演実績多数あり

顎関節症、食いしばり、歯ぎしりの症状でお悩みの方は多くいらっしゃいますのですが、どの病院に行っても「原因が特定できない」「症状が良くならない」という方が多いようです。

要因は一つに特定できるものではなく、様々な要因が絡まり合って症状が出ますので、診断が難しいのです。

しかし「噛み合わせ」をはじめ、口周りの問題で発症している可能性があります。そのため、歯科医院で治療を行って改善した例が多数あります。お困りの方は一度ご相談にいらしていただければと思います。

当院では、従来のように勘や経験による噛み合わせの診査診断は行っておりません。噛み合わせ分析装置を利用して、正確な診査診断を行っています。これにより従来では難しかった「顎の動き」や「噛み合わせの位置や力」について、データ測定することができます。これらの工程により、患者さんお一人お一人に合った「噛み合わせ」を診断し、治療を行っていきます。それぞれ詳しくご説明いたします。

アルクスディグマとは、世界的なメーカーであるドイツのKaVo社が開発した「超音波測定」による「デジタル式顎運動計測装置」です。

患者さんにヘッドフレームを装着し、顎の細かい動きを分析します。

顎の動きをリアルタイムで見ることも可能ですので、患者さんが、ご自身の顎の動きについて理解することも可能となります。

Tスキャンを使用することで、「噛み合わせ」について視覚的に評価分析できます。噛み合わせの「位置・力・時間」について分析することで、噛み合わせの力が一部の歯に偏っていないか等の問題が発見できます。

歯科用CTを利用することで、「歯や顎の構造」を立体的に撮影し可視化することが可能となります。レントゲンですと、平面的な画像でしか確認できませんのでしたが、それよりも詳細に確認でき、噛み合わせについて考える際も効果的です。

ゴシックアーチ診断により、噛み合わせの「適切な位置」を特定できます。その後、その適切な位置に噛み合わせを合わせていく治療を行います。

検査が終わった後は、患者さんの状況に合わせた治療を進めていきます。

治療法には大きく分けて3通りあり、これらを組み合わせることもあります。

噛み合わせに問題がある場合は、上記3つの方法で根本的な改善をされることをお勧めします。

日常生活で、食いしばりや歯ぎしりがあると、様々な問題を引き起こすため治療が必要なることがあります。当院では「スプリント(ナイトガード)」と呼ばれるマウスピースを使った治療を行っています。

スプリント(ナイトガード)とは、上下の歯が直接噛み合わないようにするために、マウスピースを装着して、クッションのような役割を果たす治療法です。

通常は、夜眠っている間に装着し、歯ぎしりなどで歯や歯根、顎の骨にかかる負担を軽減します。同時に正しい噛み合わせに導いていきます。

以下のような方におすすめです。

※但し、「噛む力が強い」「歯ぎしり、食いしばりがある」といったことは病気ではなく、クセですので、スプリント(ナイトガード)を入れることでそれらのクセがなくなるわけではありません。

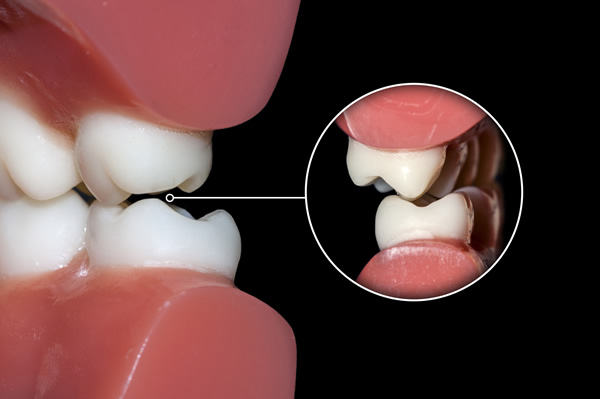

噛み合わせを良くし、顎関節症を改善させるために特に難しいのが、「大臼歯の形」を調整して噛み合わせを良くする治療です。

対応できない歯科医院が多いのですが、当院では対応可能となります。

これを実現するためには、歯科技工士による精密な「詰め物・被せ物」を製作が肝心です。その後「正しい噛み合わせ」になるように、精密な調整を繰り返す必要があります。通常の技工士では対応できない場合が多いです。しかし、当院では、世界的トップセラミストの歯科技工士の「西村好美」氏と連携をとっており、高い成功率を誇っています。

所属団体

当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ご興味がある方は下記からお問い合わせください。